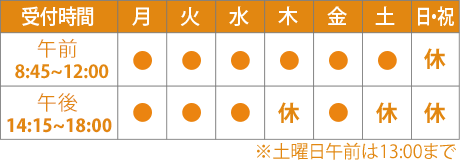

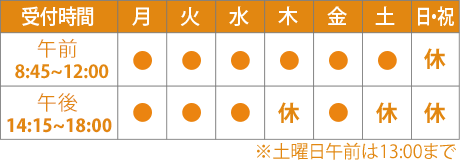

当院では事前にWEB予約と来院前にWEB問診を実施いただいた方を優先的に診療しております。

予約やWEB問診の入力がお済みでない方は、待ち時間が長くなることがございますので予めご了承ください。

※予約されていても問診事項を入力されていない方は受付できません。

新型コロナウイルス院内感染防止のため、当院での待ち時間短縮を目的に、来院前に事前問診の入力をお願いしています。

来院前に実施いただけてない方は、待合室での問診票の入力いただいた後、受付をさせていただきます。

事前の入力が難しい方はお電話にてご相談ください。

通常のクリニックでは対応できない病気に対しても、対応できるよう技術と器材を備えております。

例えば鉗子付きファイバー。のどの奥に刺さった魚の骨は、鉗子付きファイバーという特殊な器械がないと摘出することができません。あとは鼓膜換気チューブ。投薬や鼓膜切開を繰り返しても、うまく治らない難治性滲出性中耳炎では、鼓膜換気チューブの留置が必要になります。当院は「病院とクリニックの中間の機能を果たす」医療機関を目指しております。

WEB予約やWEB問診、待合室の来院状況確認カメラ等、IT機器を導入することで、院内の待ち時間を短くしております。

今後も新しいシステムを積極的に導入し、院内待ち時間の短縮に取り組んで参ります。

花粉症・アレルギー性鼻炎のレーザー治療、Bスポット療法などの治療について、少しでも痛みを抑えられる様しっかり麻酔を行ってから施術を行います。痛みの少ない治療は多くの方に喜んでいただいており、他県などの遠方の患者さんにもお越しいただいております。

もし当院で対応できない病気や当院より良い治療ができる施設があるときには、迷わず他施設をご紹介いたします。

院長は長い基幹病院で働く中で、数多くの医師、歯科医師と連携実績があります。通常であれば、予約が取りづらい医師にもお繋ぎすることができ、そのような医師たちと共に、良質な医療を提供いたします。

当院は「身近なクリニックで、レベルの高い医療を提供する」ことを目指しております。

そのため少し治療が難しい病気にも可能な限り対応できるよう、

必要なスタッフと機材を配置しております。

「また来るね!」皆様にそう言っていただけるようなサービスを提供できるよう、

職員一同、これからも尽力することをお約束いたします。

お困りごとがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

てらお耳鼻咽喉科 院長寺尾 元